Buchbesprechung

»Gebt dem Kind doch einfach einen Kakao«

300 Seiten sollen den »Maybes« Dampf machen

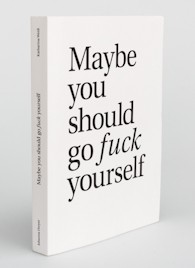

»Maybe you should go fuck yourself«, schreit es in schwarzen Lettern vom weißen Cover des gleichnamigen, 300 Seiten starken Taschenbuchs. Auf der Rückseite zeigt sich die Aussage in Form eines erhobenen Mittelfingers noch konkreter. »Die Schockstarre einer ganzen Gesellschaft« (S. 2) wollen die beiden Herausgeberinnen Johanna Dreyer und Katharina Weiß mit ihrem Buch bekämpfen und eine »Lösung für Maybes« (S. 3) finden.

Ein typischer Maybe ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er kann sich nicht zwischen den unendlich vielen Optionen, die ihm tagtäglich begegnen, entscheiden, denn »eindeutige Antworten sind nicht [sein] Ding« (S. 10). Seine Zukunft besteht aus einem riesigen Fragezeichen, weil er mit unbezahlten Praktika sein Leben nicht planen kann. Als »digital native« verbringt er seine Freizeit online, und sein politisches Engagement beschränkt sich auf einen Klick auf den Facebook-Like-Button. Er wird durch die extreme Leistungsgesellschaft unter Druck gesetzt und will gleichzeitig alles genau so gut machen wie seine Eltern. Deswegen tut er lieber nichts, um nichts Falsches zu tun.

Nach einer kurzen Einleitung kann jeder durch einen Test herausfinden, ob er selbst zu der »Generation Maybe« gehört. Dadurch und mittels einer fotografischen Befragung sowie einigen Informationsgrafiken nähert sich der Leser spielerisch dem Thema. In den Abschnitten »Wo liegt der Hund begraben?« und »Den Stier bei den Hörnern packen« wechseln sich Interviews und Texte ab, die sich alle mit den Problemen und Chancen der »Twentysomethings« (S. 199) auseinandersetzen.

In der Einleitung erzählt Katharina Weiß, wie sie auf die Gruppe der Unentschlossenen aufmerksam wurde: Als der Zigarettenhersteller Marlboro mit seiner Kampagne »Don’t be a Maybe – be Marlboro« Deutschland mit Plakaten überflutete, erkannte die Autorin, dass sich Marlboro »eine aktuelle Problematik« (S. 3) zunutze machte, um neue Kunden zu aquirieren. Sie selbst sah sich als »Paradebeispiel eines Maybes« (S. 3), woraufhin die Idee für ein Buch entstand, das diesem Phänomen entgegenwirken sollte. Mit »Maybe you should go fuck yourself« parodierte ein Streetart-Künstler den Slogan der Kampagne. Dieses Statement gefiel den beiden Herausgeberinnen so gut, dass sie ihn als Buchtitel aufgriffen.

Johanna Dreyer und Katharina Weiß sprechen zunächst mit dem Journalisten Oliver Jeges, der 2012 einen umstrittenen Artikel zum Thema »Generation Maybe« veröffentlichte. Weitere Gesprächspartner sind zum Beispiel Fernsehmoderator Jan Böhmermann, die Fachärztin für Psychiatrie Dr. med. Gislind Wach-Leibl, der Mitautor der Shell-Jugendstudien Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, »Kleiderkreisel«-Gründerin Sophie Utikal und der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei Christopher Lauer. Die Fragen, die die beiden jungen Frauen ihren Interviewpartnern stellen, beschäftigen sich mit Themen wie »Entscheidungen treffen«, »erwachsen sein«, dem vorherrschenden »Individualzwang« (S. 71), Wertesystemen, Unsicherheit, Arbeitsmarkt, Politik, Erziehung und Internetnutzung.

Die Texte nehmen die Themen und Thesen aus den Gesprächen auf und bringen diese mit den Gedanken der jeweiligen Autorin in Verbindung. Untermalt werden die Aussagen durch knallige, intelligente Illustrationen. Ein Hauptthema der beiden Autorinnen ist die Unfähigkeit der jungen Erwachsenen sich zu entscheiden. Sie haben immer »Angst, eine Chance, eine Option auszulassen« (S. 87). »Aufwachen, liebe Maybes!« (S. 94), ruft Katharina Weiß, denn »können wir uns nicht entscheiden, welche Zeitung wir lesen sollen, bleiben wir uninformiert« (S. 94). Laut Oliver Jeges könnte die »antiautoritäre Erziehung« (S. 79) der Eltern ein Auslöser für das Verhalten der »Maybes« sein. Die stünden mit ihren Kindern in der Eisdiele und fragten: »Marius-Jonas, welches Eis möchtest du denn? Möchtest du Rhabarber-Möhren-Melonen-Eis oder vielleicht doch lieber Ingwer-Zitrone-Minze-Eis?« (S. 79f.) »Gebt dem Kind doch einfach einen Kakao« (S.80), so die sarkastische Antwort des Journalisten.

Zur Erziehung hinzu komme eine wachsende Unsicherheit. Jede Entscheidung müsse individuell reflektiert werden, da keine einheitliche Ideologie oder Religion vorgibt, was zu tun ist. Doch: »Wir zeigen der Unsicherheit den Mittelfinger« (S.120), versucht Johanna Dreyer den Leser zum Handeln zu motivieren und gibt gleichzeitig der provokativen Covergestaltung eine Bedeutung. Der ständig auch online aktive »Maybe« leide unter einem hohen sozialen Stress, denn »abschalten ist nicht« (S. 183). Außerdem entwickelt er sich dadurch zu einem »gläsernen Menschen« (ebd.), im Gegensatz zu den Systemen in denen er lebt. »Man will ja nicht die Katze im Sack kaufen, viele gehen daher lieber gar nicht wählen« (S. 188), wodurch die jungen Menschen unpolitisch wirken.

»Statt uns in unserer Unentschlossenheit zu suhlen, sollten wir uns auf die Vorteile unserer Zeit besinnen« (S. 248), fordert Johanna Dreyer schließlich von allen »Maybes« und auch von sich selbst. Das Nachwort von Silke Burmester stimmt den Leser positiv. Es soll Mut machen, trotz unsicherer Zukunft etwas zu wagen. Man sei ja nicht die erste Generation mit diesen Problemen. Ob man nun zu der Gruppe der »Maybes« gehört oder nicht – das Buch regt zum Nachdenken und Reflektieren an, über das eigene Handeln und den aktuellen Zeitgeist. Denn es werden nicht nur die Probleme der jungen Erwachsenen besprochen, auch die der zukünftigen und vergangenen Generation werden beleuchtet.

Allerdings ist das Buch selbst zuweilen ein bisschen »maybe«: Die Ergebnisse der Umfrage werden von Vorneherein als nicht repräsentativ präsentiert. Die Überschriften sind zu großen Teilen aus einem anderen Buch übernommen. »Maybe you should go fuck yourself« ist eine subjektive Gesellschaftsanalyse. Dennoch ist es lesenswert, weil es dem Problem der Unentschlossenheit, das jeder Mensch manchmal hat, auf den Grund geht und einer Generation den Spiegel vorhält. Es motiviert dazu, eigene Entscheidungen zu treffen. Selbst ernste Themen werden in einfacher und lockerer Sprache erörtert.

Inwiefern die Autorinnen ihr Ziel – der »Schockstarre« entgegenzuwirken – erreicht haben, sei dahingestellt. Aber zumindest präsentieren sie viele interessante Lösungsansätze und Denkanstöße, die um einiges intelligenter sind als die Idee der Kampagne des Zigarettenherstellers: »Viel rauchen und zwar ausschließlich Marlboro.« (S. 4)