2.2 Identifizierung

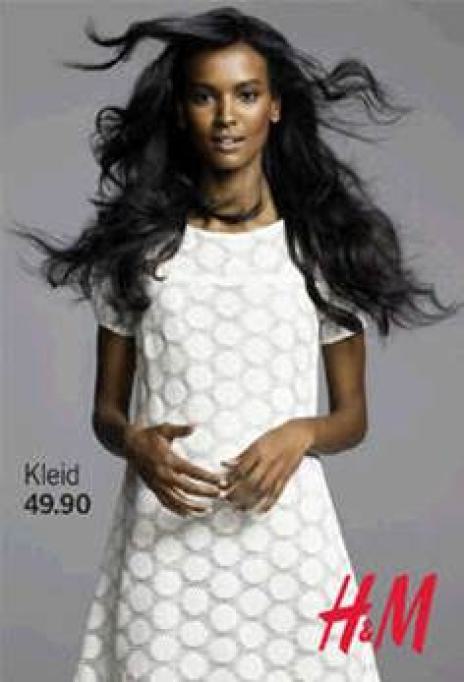

Eng mit dem gerade angeführten interpretativen Topos hängen die identifizierenden Topoi zusammen. Die sprachliche Botschaft dient, wie gesagt, dem erleichterten und damit nicht zuletzt auch dem beschleunigten Verstehen der Werbebotschaft. Von der Interpretation des Gesamtbildes kann allerdings die Identifizierung unterschieden werden. Dies lässt sich an diesem Plakat erläutern (Abb. 7):

Abbildung 7

»Kleid« »49,90«: Das ist die sprachliche Botschaft. Welchen Zweck hat sie? Sie soll in das Bild eine Figur-Grund-Differenzierung[3] einführen, die es ermöglicht, das Augenmerk auf einen Teil des Gezeigten zu legen und den Rest als rhetorischen Schmuck zu betrachten. In diesem Falle wird das Kleid beworben, nicht die Frau, nicht ihre Haare, nur das Kleid. Die sprachliche Botschaft interpretiert dieses Bild als ein Kleid-Bild, nicht als ein Frau-Bild oder als ein Haar-Bild. Eine solche interpretative Leistung, die eine Figur-Grund-Differenzierung in das Bild einführt, können wir eine Identifizierung nennen. In ihrer Wirkung spielt die Kombination von Identifizierung und Fotografie eine besondere Rolle, da sie, wie es Roland Barthes treffend beschreibt, naturalisierend wirkt. Die Schrift profitiert von der »Unschuld des Bildes« und wird selbst »unschuldig«.[4] Es scheint fast so, als hebe die Schrift nur etwas hervor, was ohnehin im Mittelpunkt der Betrachtung liegt, als könne hier gar nicht von einem rhetorisch gewollten Eingriff gesprochen werden. In einem Kleid-Bild »Kleid« zu sagen, ist doch das natürlichste der Welt. Das ist es, was Barthes mit »Unschuld« meint. Aber eben diese Unschuld ist rhetorisch nutzbar. Deutlich wird dies, wenn man das Plakat pervertiert, wie in diesem Adbust (Abb. 8):

Abbildung 8

Anstelle von »Kleid« oder einem anderen Kleidungsstück besteht die sprachliche Botschaft hier aus »Body« »39,7 kg«. Was ehedem Grund war und als rhetorischer Schmuck die eigentliche Ware zieren sollte, tritt hier in den Vordergrund, wird Figur. Dies ist kein Kleid-Bild mehr, es ist ein Frau-Bild, genauer ist es ein Magere-Frau-Bild. Zugleich bleibt es durch den Topos der Identifizierung in seiner interpretativen Leistungen ebenso »unschuldig« wie das Kleid-Bild von gerade eben. Als gleichsam pädagogische Randnotiz kann man also von Adbusts mitunter eine Enthüllung rhetorischer Topoi erwarten. Sie nutzen nicht nur Topoi, sie machen sie auch sichtbar. Es ist dies ein Spiel von Simulation und Dissimulation, das wir anhand von Adbusts tatsächlich anschaulich lernen können.

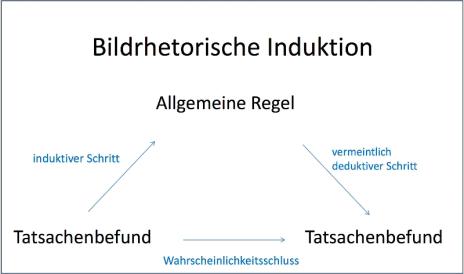

2.3 Bildrhetorische Induktion

Um zu erklären, was mit »bildrhetorischen Induktion« gemeint ist, bedarf es eines kleinen Theorieexkurses.[5]

Jedes gegenständliche Bild zeigt uns etwas. Es zeigt uns außerdem, wie es dieses Etwas zeigt. Wir können also den Gegenstand der Darstellung von der Darstellungsart unterscheiden. Auf diesem Unterschied beruht das, was Lambert Wiesing die Rhetorik des Bildes nennt. Eine rhetorische Verwendung von Bildern kann dieser Unterscheidung folgend sich zum einen auf die dargestellte Sache, zum anderen aber auch auf die Darstellungsart beziehen. Die eben besprochenen Topoi – Identifikation und Interpretation – beziehen sich auf den ersten Bereich und führen Bilder als Zeugen oder ästhetischen Kontext in die ansonsten sprachlich vermittelte Argumentation ein. Beschränkt man sich auf diesen Bereich, so wird verständlich, warum dem Bild eine von sprachlicher Vermittlung unabhängige, argumentative Kraft oftmals abgesprochen wird. Aber was heißt es, in einem Bild die bildlichen Eigenschaften rhetorisch zur Wirkung zu bringen? Versteht man Rhetorik als die Kunst zur Erzeugung einer prinzipiellen Einstellung gegenüber dem Gegenstand einer Darstellung, so hat es die Rhetorik stets mit einem Perspektivwechsel zu tun, der aus der Darstellungsart eine Darstellungsweise, eine Sichtweise zu machen versucht.

- [3] Vgl. Schirra, Jörg R.J.; Sachs-Hombach, Klaus: Bild und Wort. Ein Vergleich aus bildwissenschaftlicher Sicht. In: Essener Linguistische Skripte – elektronisch. Jg. 6, Heft 1, 2006. S. 51—72.

- [4] »Das denotierte Bild naturalisiert die symbolische Botschaft, es lässt den (vor allem in der Werbung) sehr differenzierten semantischen Trick der Konnotation unschuldig erscheinen.« (Barthes 1990. S. 40.)

- [5] Der hier vorgestellte Topos der bildrhetorischen Induktion ist der Versuch einer Weiterentwicklung dessen, was Wiesing als die Rhetorik des Bildes bezeichnet. Dabei soll vor allem dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Wiesing zwar den induktiven Sprung vom Besonderen zum Allgemeinen anhand des Übergangs vom Gegenstand der Darstellung zum Stil ausformuliert, dabei allerdings das rhetorische Richtmaß der Angemessenheit (aptum) wohl zu wenig berücksichtigt. Vgl. Wiesing, Lambert: Zur Rhetorik des Bildes. In: Bildrhetorik. Hrsg. von Joachim Knape. Baden-Baden 2007. S. 37—48.

Ausgabe Nr. 2, Frühjahr 2013