2.3 Die Auflösung des Wahrheitsbegriffs

Nicht erst in kriegerischen Situationen scheint sich phänomenologisch der Wahrheitsbegriff aufzulösen, weil die Wahrheitskriterien in das Nachprüfen der Vorhandenheit oder die Beobachtung der Realität aus der Verfügbarkeit über eine Theorie durch die Situation zu schwinden beginnen. Auch in der Philosophie und der Wissenschaft befindet sich der Wahrheitsbegriff seit Beginn des 20. Jahrhunderts in einer gewissermaßen analytischen Auflösung.

Die Ergebnisse der analytischen Wissenschaftstheorie, die gerade durch die Arbeiten von Karl Popper (1993, 2002) stimuliert worden sind, hatten die Neigung verstärkt, eine objektiv existierende Realität nur als hypothetische anzunehmen, der man sich sowieso nur approximativ in der Forschung nähern könne. Dies löste den Begriff der absoluten Wahrheit auf zugunsten einer approximativen Wahrheit, die nie vollendet erreicht werden könne.

Die Postmoderne verstärkte diesen Trend, allerdings nicht aus analytischen Überlegungen heraus, sondern durch eine unverhältnismäßige Verlängerung der Kohärenztheorie, indem sie naturwissenschaftliche Aussagen, beispielsweise ein Lehrbuch der Physik und dichterische Aussagen, beispielsweise die Odyssee des Homer, in gleicher Weise als Texte ansah, deren Aussagengehalt als »große Erzählung«[23] in gleicher Weise gekennzeichnet werden konnten. Diese Auflösung führte zu einer heftigen Gegenbewegung der naturwissenschaftlichen Seite.[24]

Ein davon wohl zu unterscheidende Auflösung des Wahrheitsbegriffes geschah durch die Vertreter des Konstruktivismus. Sie gehen davon aus, dass der Mensch in seiner kognitiven Ausstattung sich lediglich ein Modell der Welt aus den Sinnesdaten errechnet, dessen Validität bzw. Objektivität er prinzipiell nicht überprüfen kann. Damit ist auch ein Beweis für die Existenz einer objektiven Realität für den Konstruktivismus ausgeschlossen. Das Modell der Welt, das sich der Beobachter der Welt aus den Sinnesdaten »errechnet«, führt zu einer Verhaltensweise, die entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Über die Wahrheit als einer Beziehung zwischen mentalen Inhalten und einer objektiven Realität kann von daher nicht ausgesagt werden.

Eine Konsequenz dieses radikalen Konstruktivismus ist ethischer Art: Angesichts dieses Umstandes kann man nicht von Wahrheit sprechen, wer danach immer noch Wahrheitsforderungen im Munde führt, tut dies in unlauterer Absicht.

Dieser Gedanke ist von Heinz von Foerster radikalisiert worden – er stellt sogar eine direkte Beziehung zum Krieg her:

»Der Begriff Wahrheit bedeutet Krieg. (…) Er erzeugt die Lüge, er trennt die Menschen in jene, die recht haben, und jene die im Unrecht sind. Wahrheit ist, so habe ich einmal gesagt, die Erfindung eines Lügners. (…) Wenn der Begriff der Wahrheit überhaupt nicht mehr vorkäme, könnten wir vermutlich alle friedlich miteinander leben.«[25]

Dagegen der Psychologie Paul Watzlawik:

»Keineswegs; eine solche Behauptung wäre Unsinn. Selbstverständlich gibt es Wahrheitsansprüche in einem religiösen Sinn, die ganz und gar keine terroristischen und gewalttätigen Konsequenzen haben. Es geht nur um jene Ideologen, die festgestellt zu haben meinen, wie die Menschheit organisiert sein müsse, um den endgültigen Glückszustand zu erreichen und die ewige Wahrheit zu verwirklichen.«[26]

2.4 Mit Wahrheit lügen

Ob man nun diesem Auflösungsversuch des Wahrheitsbegriffes zustimmt, und je nachdem, welchen der Wahrheitsbegriffe in Tabelle 2 man präferiert, so ergeben sich doch immer Möglichkeiten, auch mit der Wahrheit zu lügen. Das Tarnen und Täuschen im Kriege wird besonders hinterlistig, wenn man als Lügner gilt – und dies ist im Krieg ja offensichtlich die Regel – und dem Gegner, in welcher Weise auch immer, durch Verhalten oder durch Sprache oder durch umgedrehte Agenten den tatsächlichen Sachverhalt kommuniziert. Die Möglichkeit des mehrschichtigen Verhaltens, die bewusste Ausnutzung des Umstandes, dass die Kette »was er wohl glaubt, was ich glaube, was er weiß …« ist typisch für eine Art von antagonistischen Situationen, die man durch ihre mathematisch-analytische Beschreibung zwar nicht auflösen, aber dennoch sehr genau beschreiben kann.

Die These wird also sein, dass es Situationen gibt, in denen selbst die Wahrheit zur Lüge wird, weil die Kriterien für die Wahrheit durch eben diese antagonistische Situation nicht mehr gegeben sind.

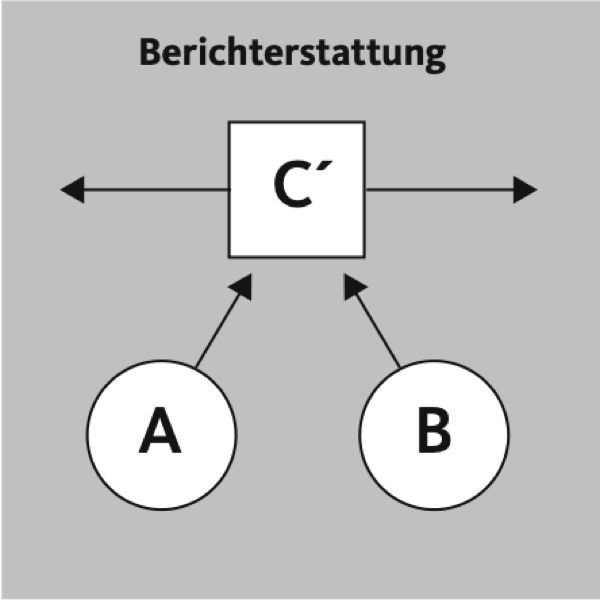

Ein Beispiel für eine solche Situation ist die Rolle des Journalismus in der Kriegsberichterstattung in den Medien. Man kann sich fragen, warum hier die Wahrheit auf der Strecke bleibt, ja bleiben muss.

Im idealen Fall gibt es zwischen zwei Gegnern A und B und dem Berichterstatter über den Konflikt eine Dreiecksbeziehung, wobei der Abstand des Berichterstatters als Metapher für Parteilichkeit zwischen den beiden Gegnern gleichbleiben sollte (Abb. 1).

Abbildung 1: Symmetrische Beziehung zwischen Parteien und Berichterstatter