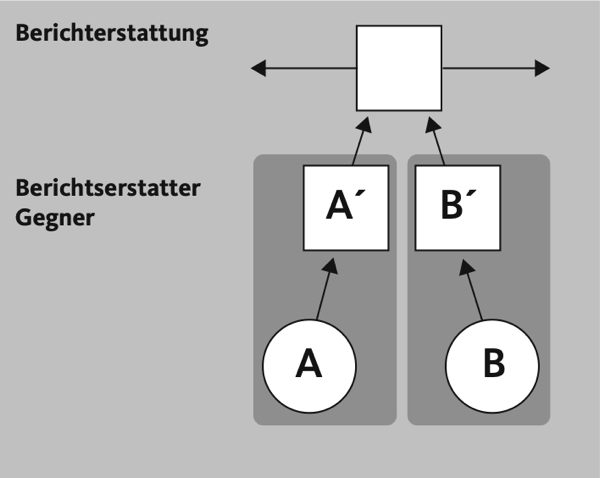

Sobald die Berichtserstattung sich »näher« auf den einen als auf den anderen der beiden Gegner einlässt, induziert dies eine Teilung der Berichtserstatter in pro und kontra. Im Extremfall ist dies der eingebettete »Berichterstatter« A´ und B´ (embedded), der vermöge der technischen Möglichkeiten vor Ort nur von einer Seite aus berichten kann. Damit verdoppeln sich die antagonistischen Seiten, d. h., die Berichtserstattung wird Teil der Kampfstrategie der beiden Gegner (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Embedded Reports: Der Gegner A informiert ausschließlich den eingebetteten Berichterstatter A´ ebenso der Gegner B den Berichterstatter B´. Die Berichterstattung besteht dann aus zwei antagonistischen Teilen, die kein Urteil über den Wahrheitsgehalt mehr erlauben.

Es ist zu befürchten, dass jeder weitere Versuch, einen Berichterstatter zu installieren, der von beiden Seiten gleich weit »entfernt« ist, zu einer Vereinnahmung der einen oder der anderen Seite führt und es daher in der Regel nur sehr kurzfristig möglich ist, eine halbwegs äquidistante Berichterstattung zu installieren (siehe Abbildung 2).

Die durch eine Falschmeldung induzierte öffentliche Reaktion oder Meinung ist entscheidend für die Unterstützung der eigenen Strategie (z. B. für das Billigen der Gelder durch das Parlament). Als Nebeneffekt soll sie den Gegner desavouieren, dessen unterstützendes Umfeld geschwächt werden soll. Die Funktion solcher Meldungen, sei es die Gräuelpropaganda, um die schlechte Absicht des Feindes durch seine bereits durchgeführten Missetaten zu belegen, sei es die angeblich edlen Gründe zur Begründung des Krieges, benutzt die Wirkung der Information über die Medien als Bestandteil der Strategie im Konflikt. Ihre Effektivität liegt in der Suggestivität der Botschaft begründet, sofern sie auf eine Resonanz bei den schon bestehenden Vorurteilen und Wünschen treffen. Diese verschärfte Anhängigkeit von den Medien (Medialität) könnte nur dann zu einer befriedigenden Distanz der Beurteilung des Geschehens führen, wenn die beiden Gegnern die technischen Kommunikationsmittel nicht verfügbar hätten oder sie einer unparteilichen Kontrolle unterworfen werden könnten. Genau das Gegenteil ist aber der Fall.

Darüber hinaus kommen Fälschungsmöglichkeiten, die durch die modernen Technologien dramatisch angestiegen sind. Man denke nur an die durchsichtigen Versuche der Stalin-Retusche an Photographien im Vergleich zu den heute inszenierten elektronischen Schlacht- und Trefferszenarios, die das Kriegsgeschehen wie ein Videospiel aussehen lassen. Die Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit bei der Datenübertragung ist heute ein eigenes Gebiet der Informatik geworden.

Der quasiobjektive Charakter der Information, der durch mediale Indikatoren vermittelt wird, suggeriert: Bilder lügen nicht. Die Täuschungsabsicht, die große mediale Lüge, wurde nicht erst im Irakkrieg, sondern auch schon seit dem Golfkrieg Anfang der 90-er Jahre diskutiert.

Ein paar Fragen seien gestattet: Die eingebetteten Berichterstatter sollen berichten über das, was die militärische und politische Führung will, dass wir daran glauben. Gehört der Diskurs über den Krieg, besonders eben der internationale Diskurs, genauso zum Kalkül der Kriegsparteien wie der eigentliche Waffengang? Oder anders: Warum nicht nur »information warfare« und stattdessen die Kanonen verrosten lassen – zumindest wäre das Leid geringer. Vielleicht eine naive Frage, aber der Gewalt geht in der Kommunikation seit alters her ein homerisches verbales Kräftemessen voraus. Kann man einem solchen Diskursverlauf ansehen, ob sie homerisch ist, also möglicherweise kriegerisch enden wird?

3 Technik und Konflikt

Suchen wir uns im Krieg die Technik aus, die die Wahrheit am besten verschleiern hilft?

Erst Technik hat es ermöglicht, vom unmittelbaren Kampf, in dem die Muskelkraft, d. h., der physisch Stärkere entscheidet, zu einem instrumentell vermittelten Kampf zu kommen: Nun wird die Gewaltausübung an die Technik delegiert. Dies führt zum Zwang, die technischen Möglichkeiten des Gegners zu schwächen oder zu zerstören und die eigene Technologie hierfür weiterzuentwickeln.

Der formale Technikbegriff, der im griechischen τεχνη ebenso steckt, und der materiale Technikbegriff, der sich auf Apparate, Instrumente und Geräte bezieht, ist durch den Technikbegriff mittlerer Reichweite, sowie er von Günther Ropohl vorgeschlagen wurde, zusammengeführt worden.[27] Zur Technik gehören in diesem Sinne nicht nur die Apparatur, sondern ihre Herstellung, ihre Verwendung, bis hin zu ihrer Entsorgung samt den dazugehörenden einbettenden sozialen, ökonomischen und ökologischen Systemen, die auch die Ziele der Verwendung von Technik einschließen.

Die Definition, Technik als Schaffung von Mitten für freigehaltene Zwecke zu sehen,[28] ist noch selbst etwas instrumentalistisch, trotzdem zeigt sie die Möglichkeit von Technik im Krieg bereits an: si vis pacem, para bellum (Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor). Diese Vorbereitung ist heute eine überwiegend technische.