2 Hypothesen und Ergebnisse

2.1 Diversität der Quellenverzeichnisse und Quellen

Die Studie betrachtete zunächst die rubrizierende Ausdifferenzierung der Quellenverzeichnisse. Dabei ließ sich feststellen, dass in den entsprechenden Studienleistungen zu Beginn des Studiums 55 Prozent der untersuchten Hausarbeiten nur ein unsegmentiertes Quellenverzeichnis aufwiesen. Dieser Wert ändert sich auch zur späten Studienphase hin nicht. Eine starke Veränderung zeigt sich mit der Studienabschlussarbeit. Hier halbiert sich der Wert der betrachteten Arbeiten mit nicht ausdifferenziertem Quellenverzeichnis nahezu. Zeitgleich steigt der Anteil von Arbeiten mit drei oder mehr Segementierungen auf 52 Prozent. Ob dies möglicherweise auf eine differenziertere Quellenwahl zurückzuführen ist, wurde nachfolgend untersucht. Dabei bleibt zunächst festzuhalten, dass Monografien, Sammelbände und Lexika zu allen Studienphasen die primäre Wissensbasis der untersuchten Arbeiten darstellen (siehe Abbildung 3). Auffällig ist jedoch, dass, berechnet auf 10.000 Wörter, die Anzahl von Quellen im Quellenverzeichnis insgesamt im Studienverlauf leicht von 23,39 Quellen (je 10.000 Wörter) auf 20,89 zurückgeht, bzw. sich auf diesem Niveau stabilisiert.

Abbildung 3: Durchschnittliches Quellenverzeichnis je 10.000 Wörter

Dabei nimmt der Anteil von Monografien, Sammelbänden, Lexika und Webquellen im Studienverlauf ab. Anteilig steigt die Anzahl von angeführten Abbildungen, was der Deutungshypothese für einen wachsenden Anteil ausdifferenzierter Quellenverzeichnisse in Abschlussarbeiten zuspielt.

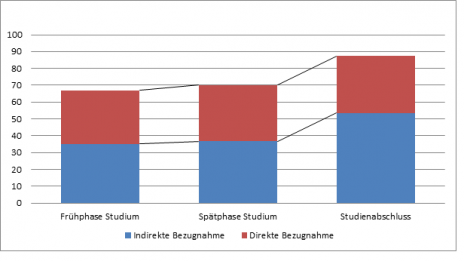

Abbildung 4: Durchschnittliche intertextuelle Bezüge je 10.000 Wörter

Zudem lässt sich zeigen, dass der Rückgang der durchschnittlich angeführten Quellenangaben je 10.000 Wörtern nicht im Zusammenhang mit einer verminderten intertextuellen Bezugnahme im Text (zum Beispiel In-Text-Referenzen oder Fußnoten) steht: etwa aufgrund der zunehmenden Einbettung eigener Daten im Studienverlauf. Denn zeitgleich steigt mit dem Studienverlauf die durchschnittliche Anzahl der intertextuellen Bezugnahmen: besonders die der indirekten Bezugnahmen wie Paraphrase oder Verweis. Anders als vermutet gibt es im Korpus allerdings keine Verdrängungserscheinungen direkter (wörtlicher) Bezugnahmen zugunsten indirekter Bezugnahmen. Auch zeigt sich keine Korrelation hinsichtlich Studienfortschritt und Quantität direkter Zitate.

2.2 Einbettung von Quellen im Text

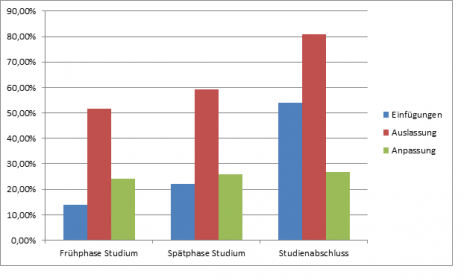

Es ist zudem markant, dass editierende und modifizierende Eingriffe in Textmaterial gemessen an den vorliegenden Arbeiten zunehmen: Beispiel hierfür sind etwa [Einfügungen] oder […] Auslassungen im Textmaterial.

Abbildung 5: Modifizierende Eingriffe bei direkten Zitaten anteilig zu untersuchten Arbeiten

Einfügungen in direkten Zitaten sind nur in 13,8 Prozent der Hausarbeiten in der Studienfrühphase zu finden, während in Studienabschlussarbeiten in 53,8 Prozent der Arbeiten wenigstens einmal ein direktes Zitat mit Einfügung zu finden ist. Ein ähnlicher Anstieg zeigt sich bei der Verwendung von Auslassungen: Hier steigt der Anteil von 51,7 Prozent auf 59 Prozent bzw. 87,8 Prozent. Nur die grammatische Anpassung bewegt sich auf einem nahezu gleichen Niveau.