In dieser Situation müsste es für einen Technikphilosophen doch interessant sein, neben der formalen und logischen Struktur des technischen Wissens, zu deren Aufklärung die Wissenschaftstheorie sich nun endlich aufmacht, den Zusammenhang zwischen Sprache als Handlung und der Technik als etwas »Gemachtem« herzustellen. Seltsamerweise findet sich in den gängigen Texten der Technikphilosophie kaum etwas hierüber, obwohl die Fragen doch naheliegen:

• Warum ist es so schwierig, eine Bauanleitung oder Bedienungsanweisung zu verstehen? Hängt dies mit dem sprachlichen Unvermögen der Techniker und Ingenieure oder mit der Schlamperei des Marketings und des Verkaufs zusammen oder gibt es da womöglich einen tieferen, sprich philosophisch interessanten Grund?

• Warum tun sich Ingenieure so schwer damit zu erklären, was sie gerade machen?

• Wie ist es möglich, aus einer sprachlichen Beschreibung ein Artefakt zu bauen? Wie werden aus Worten Sachen?

• Was sind technische Anweisungen? Eine Warnung, eine Behauptung, eine Drohung, eine Bitte, ein Versprechen? Welche Handlung führt jemand aus, wenn er eine technische Anweisung äußert, eine Benutzung verbietet oder empfiehlt? Und – gibt es überhaupt nicht-technische Anweisungen?

Angeregt durch diese Fragen, auf die ich am Ende zurückkommen werde, wollen wir zuerst zu klären versuchen, was Sprechakte sind.

4 Sprechakte

Sätze, Aussagen, Ausdrücke werden in kommunikativen Akten geäußert. Dies nennt man einen Sprechakt. Ich sage etwas, der andere hört zu, antwortet – vielleicht. Vielleicht widerspricht er auch. Das macht die Sache gleich kompliziert. Bleiben wir bei der einen Äußerung. Mit ihr wird ein gewisser Inhalt ausgedrückt, zum Beispiel, dass der Keller des Gebäudes schimmelig sei. Der Satz lautet: »Der Keller des Gebäudes yx ist schimmelig.« Dieser Inhalt lässt sich klassifizieren nach dem Objekt, worüber etwas ausgesagt wird, und der Prädikation, also was darüber ausgesagt wird. Objekt und Prädikation zusammen nennen wir Referenz. Die Struktur der Aussage wird durch die Syntax gegeben, also den vollständigen und grammatikalisch korrekten Satz.

Wir machen unsere Äußerungen mit einem bestimmten Gehalt aber in bestimmten Situationen. Wenn ich als Mieter dem Hausbesitzer den Satz sage, der Keller des Gebäudes sei schimmelig, dann schwingt da noch eine andere Funktion dieser Äußerung mit, als wenn ich als Bauingenieur in einem mündlichen oder schriftlichen Gutachten feststelle, dass der Keller des Gebäudes schimmelig sei. Durch unsere Äußerungen in konkreten Situationen führen wir Handlungen durch, die eine pragmatische Funktion erfüllen: Wir urteilen, wir widersprechen, wir thematisieren Geltungs- und Wahrheitsansprüche, wir warnen, drohen, versprechen, bestreiten, betrügen, und wir geben Abweisungen und fordern auf.[8] Diese Funktionen sind nicht absolut, sondern hängen in empfindlicher und vielfacher Weise vom Kontext ab.[9]

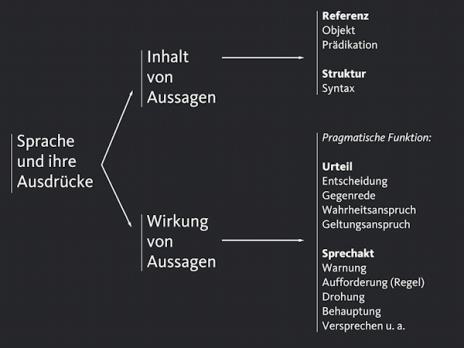

Die Abbildung 2 zeigt eine Aufteilung in die Dimensionen sprachlicher Ausdrücke, die etwas anders gelagert ist als die übliche semiotische Aufteilung in Syntax, Semantik und Pragmatik.

Abbildung 2: Inhaltliche und pragmatische Funktion von Äußerungen

Wir sehen darin, dass die pragmatische Funktion einer Äußerung theoretisch und praktisch sein kann: Stellt die Äußerung ein Urteil in klassischen Sinne dar (universal oder partikulär), fällt man mit der Äußerung eine Entscheidung. Führt man mit einem Satz eine Gegenrede in einer kommunikativen Situation, thematisiert dies einen Wahrheitsanspruch oder Geltungsanspruch für das geäußerte Urteil in einer konkreten Diskussion. Die praktische Seite behandelt die eigentliche Sprechakttheorie. Mit der Äußerung von Sätzen wie Der Keller des Gebäudes, in dem ich zur Miete wohne, ist schimmelig kann ich dem Vermieter warnen, drohen, ich kann ihn mittelbar auffordern, doch etwas dagegen zu tun usw. Diese pragmatische Funktion des Sprechaktes nennt Searle die Illokution. Die Illokution ist eine Eigenschaft einer Äußerung, die von der grammatikalischen Richtigkeit der Äußerung (des Satzes) vergleichsweise unabhängig ist. Manchmal genügt ein Heh!, um zu warnen; ein Wo Du wolle? hat auch hierzulande die klar erkennbare Illokution der Frage.

- [8] vgl. Searle, John R.: Sprechakte – ein sprachphilosophischer Essay. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971.

- [9] vgl. Kornwachs, Klaus: Kontext und Sprechaktheorie. Zum Problem kontextsensitiver Interpretation. Diss. Masch., Fakultät für Philosophie I, Universität Freiburg 1976.